「かっこいい龍の切り絵を作ってみたいけど、図案が見つからない…」

「初心者だから、どうやって切ればいいのか分からない…」

こんにちは、切り絵作家のコージーです。

私は切り絵作家として10年、アクリル画で20年のキャリアを持ち、国内外の公募展での入選や展覧会への出展を通じて、幅広い活動を行ってきました。

龍はその力強さや神秘的な魅力から切り絵のモチーフとして非常に人気ですが、いざ挑戦しようとすると、図案探しや作り方の手順でつまずいてしまいがちです。

そこでこの記事では、長年の作家経験を活かして、初心者の方でもすぐに始められる無料の龍の切り絵図案をご用意しました。

さらに、必要な道具から図案を美しく仕上げるための具体的な手順、そして上達するためのコツまで、徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは自分自身の手で迫力ある龍の切り絵を完成させ、その達成感に満たされているはずです。

さあ、一緒に切り絵の世界を楽しみましょう!

目次

【無料配布】初心者でも挑戦できる龍の切り絵図案

まずは、この記事のために用意したオリジナルの切り絵図案を無料で配布します。

レベル別に2種類用意しましたので、ご自身のスキルに合わせて選んでみてください。

【初級】シンプルな龍

初心者の方でも挑戦しやすいように、線の数を抑え、曲線を緩やかにデザインしました。

まずはここから始めて、切り絵の楽しさを体感してみてください。

▼「シンプルな龍」図案をダウンロード(PDF)

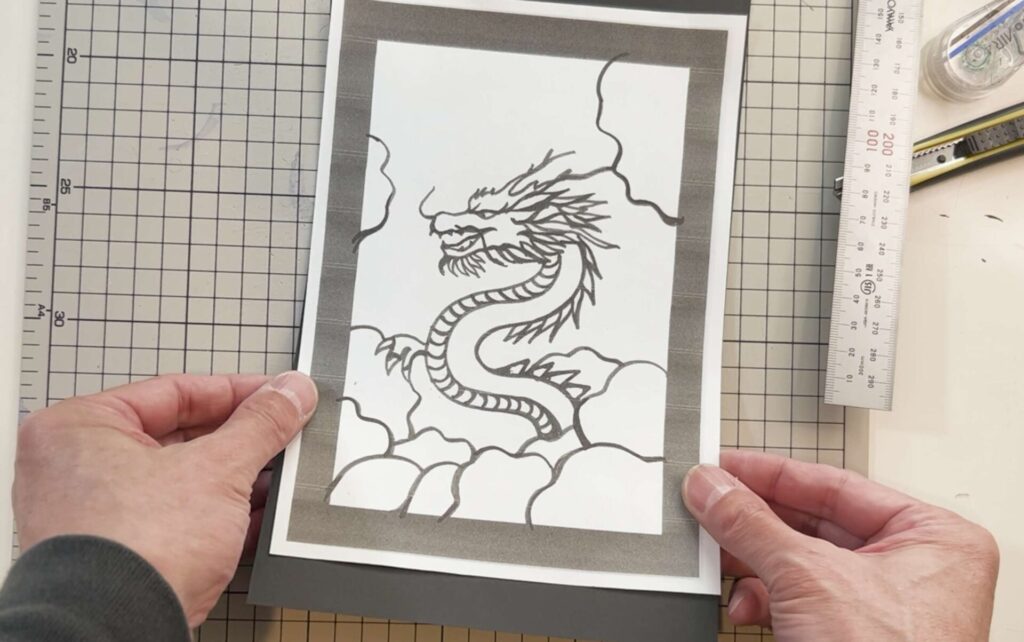

【中級】雲をまとう龍

少し慣れてきた方向けに、顔や胴体、雲のディテールを加えた図案です。

細かい作業が増えますが、完成したときの迫力と満足感は格別です。

▼「雲をまとう龍」図案をダウンロード(PDF)

龍というモチーフは、なぜこれほどまでに私たちの心を惹きつけるのでしょうか。

「昇り龍」という言葉があるように、古くから幸運や力強さの象徴とされてきました。

切り絵の起源である中国でも、龍は非常に縁起の良い特別な存在です。

そのダイナミックな姿は、白と黒の線で表現する切り絵との相性が抜群で、私にとっても大好きなテーマの一つです。

一枚の紙の中に、雲を突き抜け天を目指す龍の躍動感が生まれるよう、線の流れや角度にこだわっています。

この図案を切ることで、あなた自身の運気も上昇していくような、そんなポジティブな気持ちになっていただけたら嬉しいです。

ぜひ、力強い線の一本一本に、ご自身の願いを込めてみてください。

付録:御朱印風の龍の切り絵はこちら

御朱印風の龍の切り絵図案も用意してます。

【利用規約・注意】

- この無料図案は、個人での制作・鑑賞・プレゼントなど非営利目的 に限りご利用いただけます。

- 作品をSNS等に投稿する場合は、出典として「コージー(cozypaperart.com)」と記載いただけると嬉しいです。

- 図案や作品を 商用利用(販売・有料ワークショップでの使用など) することはできません。

- 図案データの再配布、加工しての配布、二次配布は禁止です。

- 学校や地域サークルなど非営利のグループ活動で使用する場合は、事前にご連絡ください。

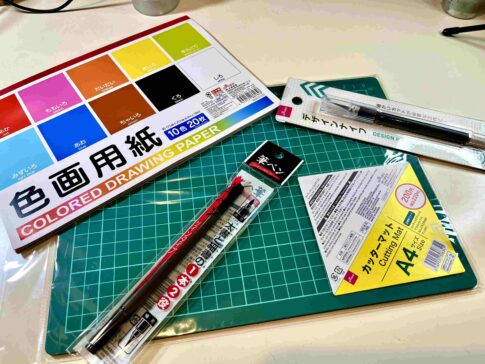

龍の切り絵に必要な道具はたったこれだけ

必要な道具と材料について解説するよ

「特別な道具が必要なんじゃないの?」と思うかもしれませんが、心配ありません。

基本的な道具は、100円ショップや文房具店で手軽に揃えることができます。

デザインナイフ

細かい部分を切り抜くための必需品です。

カッターナイフでも代用できますが、ペンを持つ感覚で使えるデザインナイフが圧倒的におすすめです。

細い柄のものや太い柄のものがあり、一般的には細い柄のものは細かいカットに向いていて、太い柄のものは大きなカットに向いていると言われてますが、自分で使いやすいほうで良いと思います。

コージーは細い柄のNTデザインナイフDS-800Pをメインで使ってます。

カッターマット

刃物を使う際の必須アイテム。

机を傷つけず、刃の滑りを良くしてくれます。

A4サイズがあれば十分です。

コージーは作業の拡張性からA3のものを使っています。

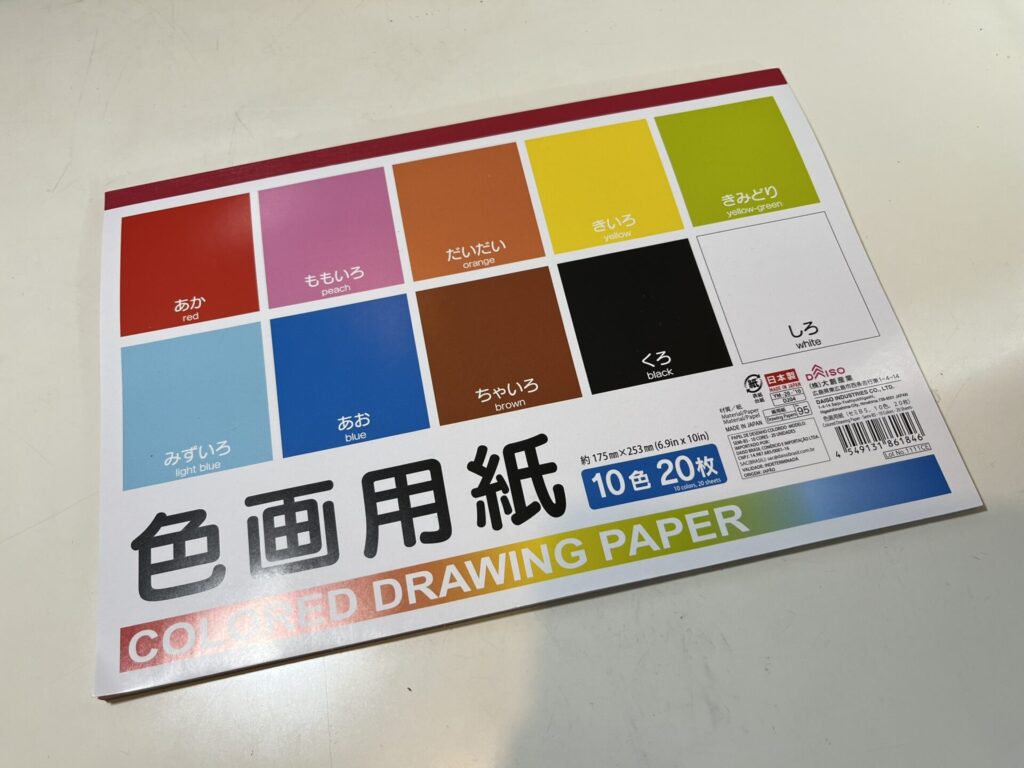

画用紙・上質紙

切り絵の「線」となる本体用の紙です。

黒が定番ですが、カラーペーパーを使えば作品の印象が大きく変わります。

テープ(マスキングテープなど)

図案と画用紙を固定するために使います。

剥がすときに紙を傷めにくいマスキングテープがおすすめです。

台紙

完成した切り絵を貼り、作品として仕上げるための背景です。

白や和紙など、お好みのものを用意しましょう。

のり

切り絵を台紙に貼り付ける際に使用します。

液体のりやスティックのりがあります。

色付きの作品に挑戦したい方は、以下も揃えましょう。

カラフルな作品にするなら必要な材料だよ。

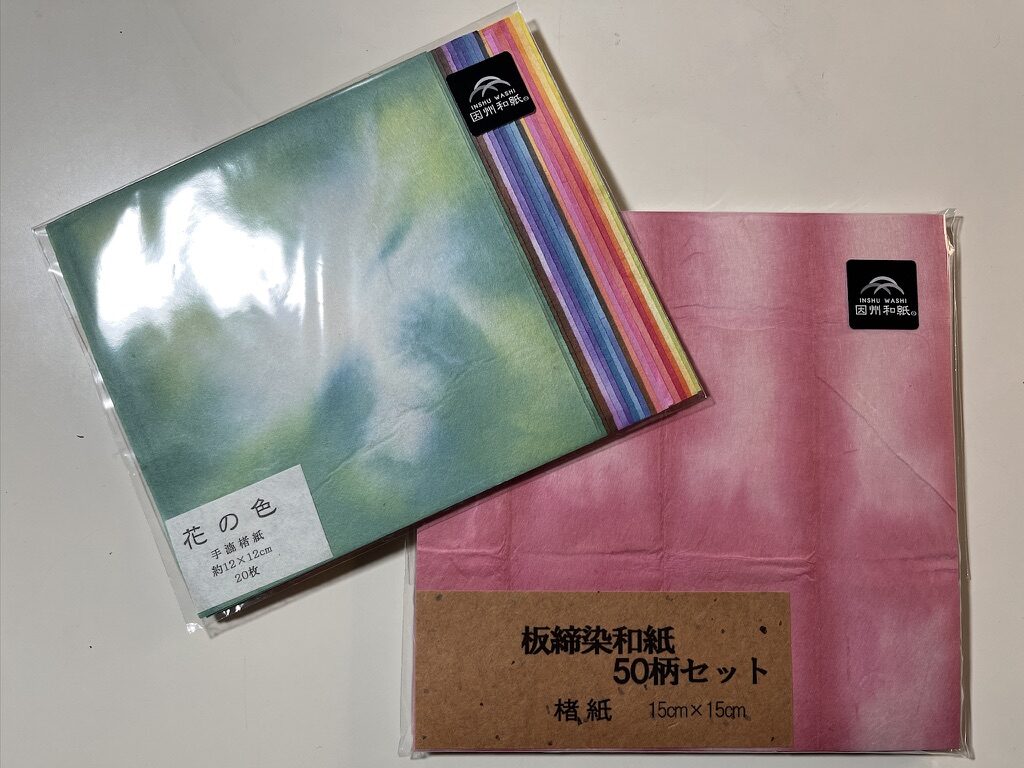

色紙(いろがみ)

切り絵の裏から当てて、作品に色彩を加えるための紙です。

折り紙が手軽ですが、染め和紙や千代紙を使うと、より豊かな表現ができます。

トレーシングペーパー

色を付けたい部分の形を写し取り、その形に合わせて色紙を切り出すために使います。

ピンセット

細かい色パーツを正確に配置したり、切り抜いた後の図案を剥がしたりする際に大活躍します。

なくても制作はできますが、あると作業効率が格段に上がります。

【5ステップで完成】龍の切り絵の作り方

道具が揃ったら、いよいよ制作開始です。以下の5つのステップで進めていきましょう。

焦らず、自分のペースで楽しむことが一番のコツです。

いよいよ作り方だね、楽しみ!

手順をじっくり解説していくよ。

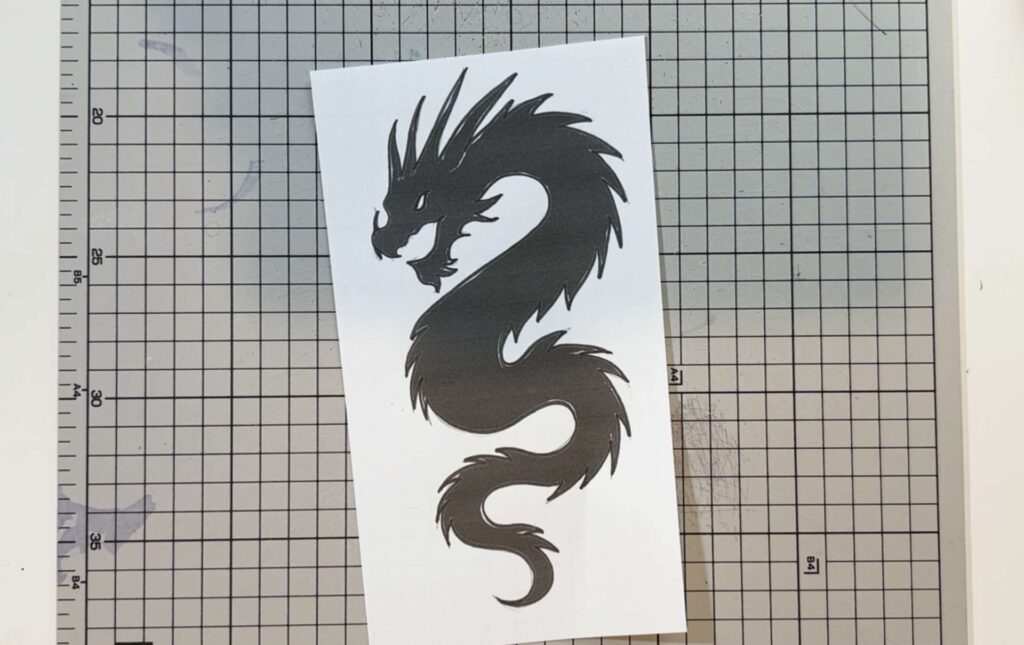

ステップ1:図案を印刷する

まずは、ダウンロードした図案をA4サイズ等の紙に印刷します。

家庭用のプリンターで問題ありません。

プリントした上を龍の図案よりちょっと大きめにカットします。

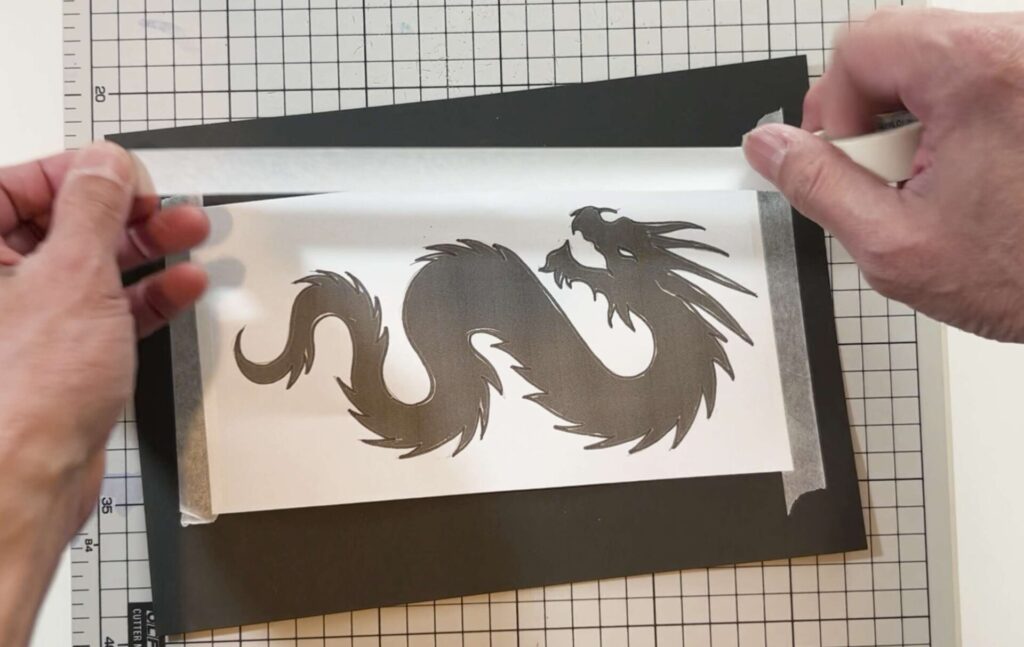

ステップ2:図案と黒い紙を固定する

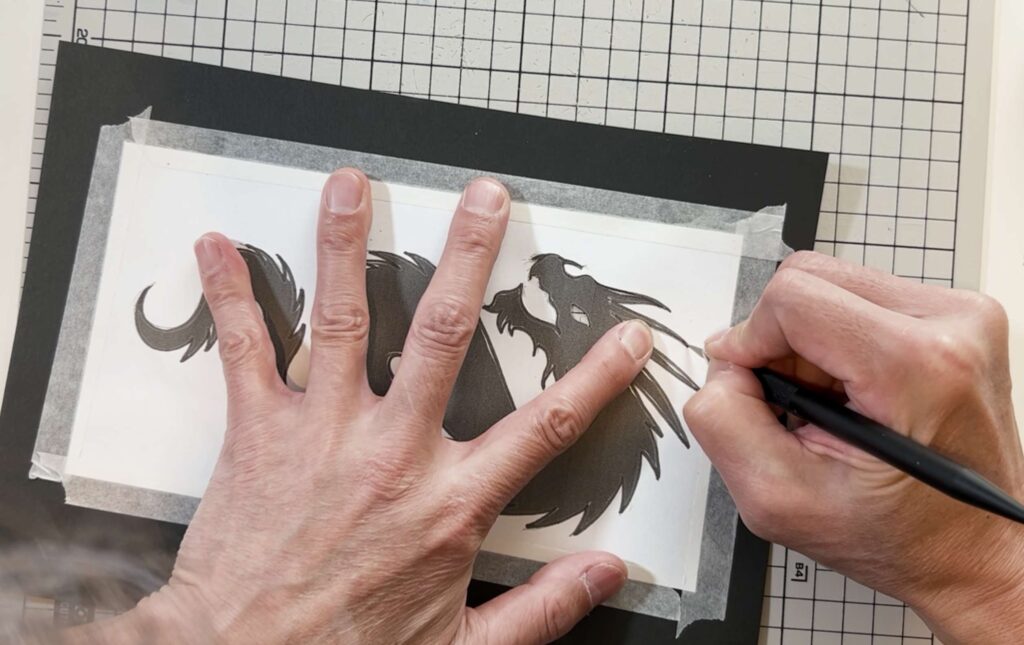

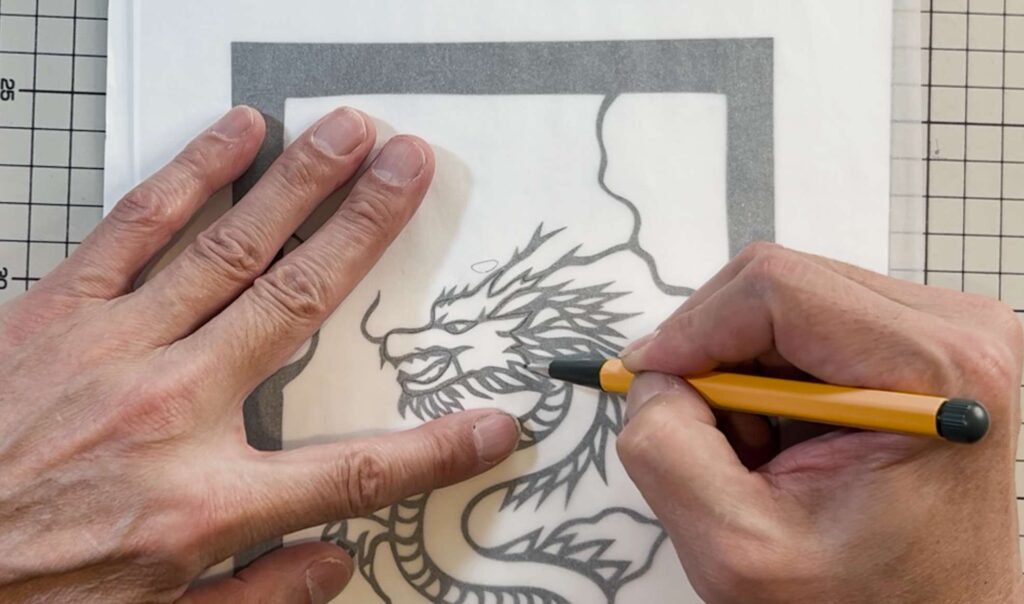

印刷した図案の下に、黒い画用紙を重ねます。ズレないように四隅をマスキングテープでしっかりと固定しましょう。

このひと手間で、完成度が大きく変わります。

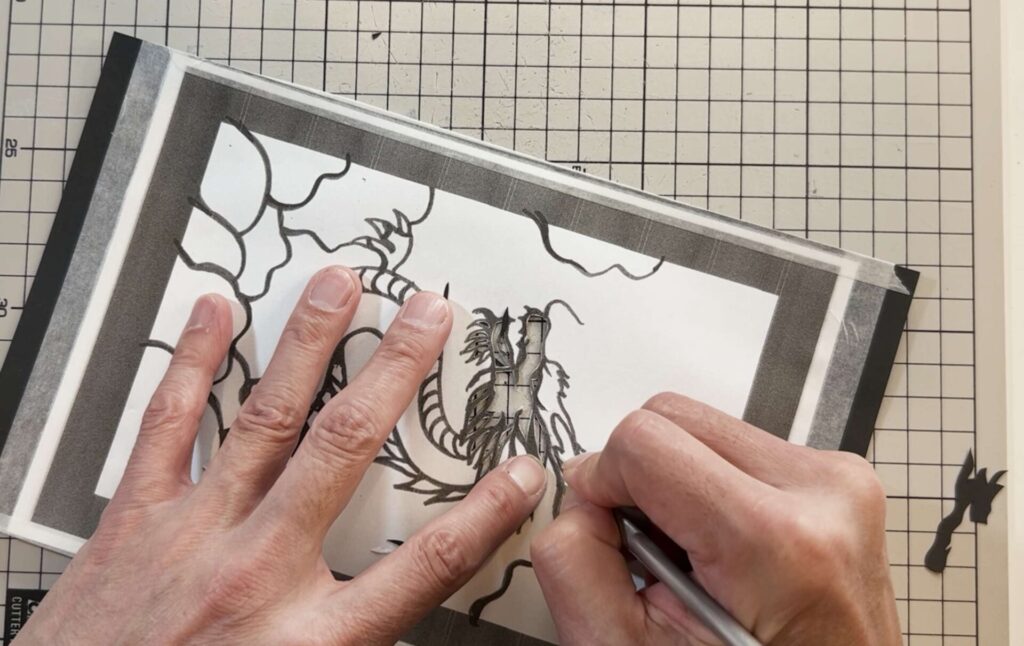

ステップ3:図案の内側から切っていく

いよいよカッターで切っていきます。切り絵の鉄則は「細かい部分から、内側から外側へ」です。

龍の目やなど、入り組んだ部分から先に切り抜くことで、紙全体の強度を保ち、歪みや破れを防ぐことができます。

輪郭線をカットしていきます。

【プロのコツ】

- ナイフではなく「紙」を動かす: 曲線を切る際は、ナイフを持つ手は固定するようなイメージで、反対の手で紙の方を回しながら切り進めてみてください。常に自分の切りやすいポジションに刃を迎え入れることで、無理な体勢がなくなり、驚くほど滑らかな線が切れるようになります。

- 焦りは禁物: 一度に長い線を切ろうとせず、短いストロークを繋げる感覚で少しずつ刃を進めましょう。

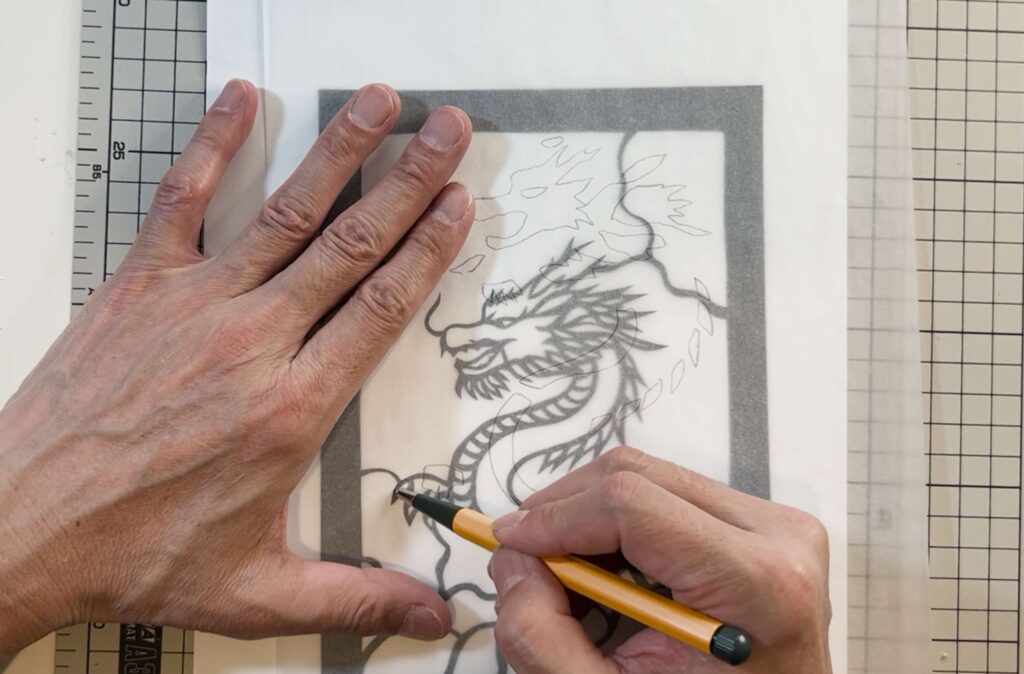

ステップ4:切り終わったら図案を剥がす

全ての線を切り終えたら、いよいよ上の図案を剥がします。

作品の全貌が見える、最も感動的な瞬間です。焦らず、ゆっくりと剥がしていきましょう。

もし切り残しがあった場合は、慌てずにその部分だけ再度刃を当てて丁寧にカットしてください。

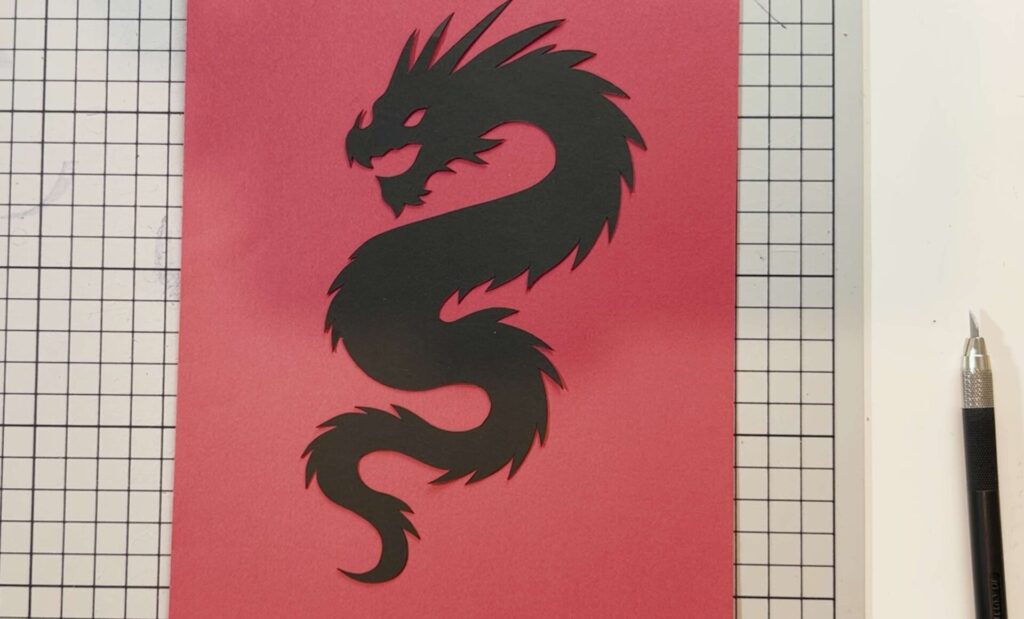

ステップ5:台紙に貼って完成!

切り抜いた作品を裏返し、台紙に貼り付ければ完成です。

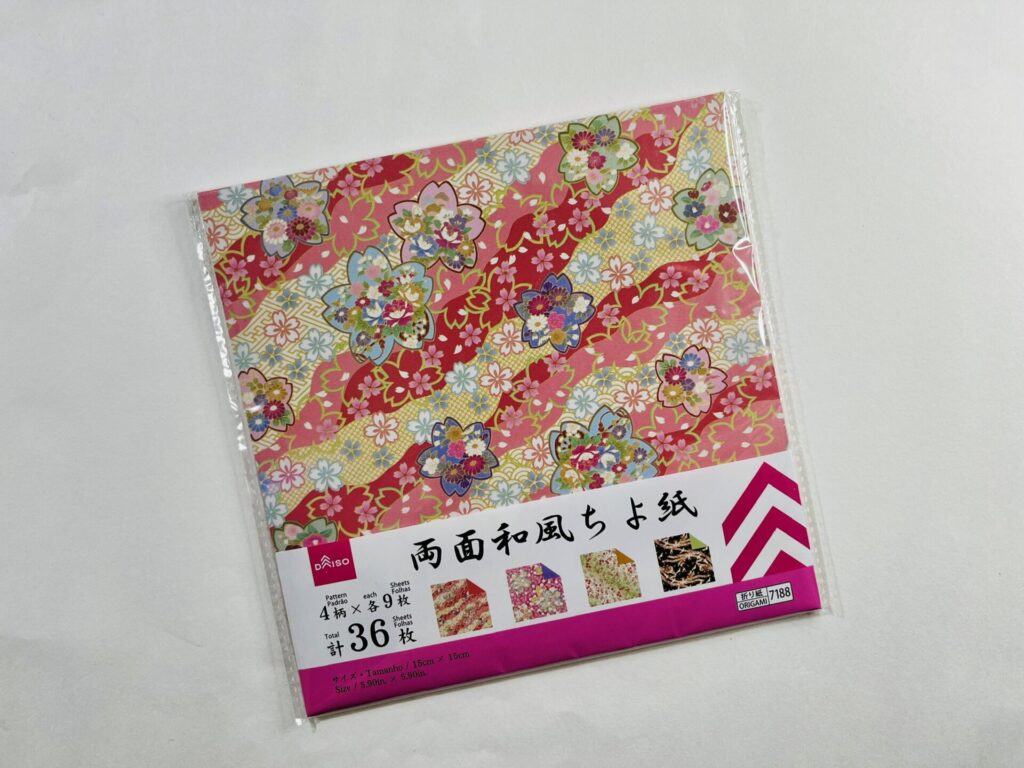

台紙はシンプルな白も良いですが、色画用紙に貼っても非常に綺麗です。

例えば、黒い切り絵は赤い画用紙に合わせると、龍の力強さが一層引き立ちますよ。

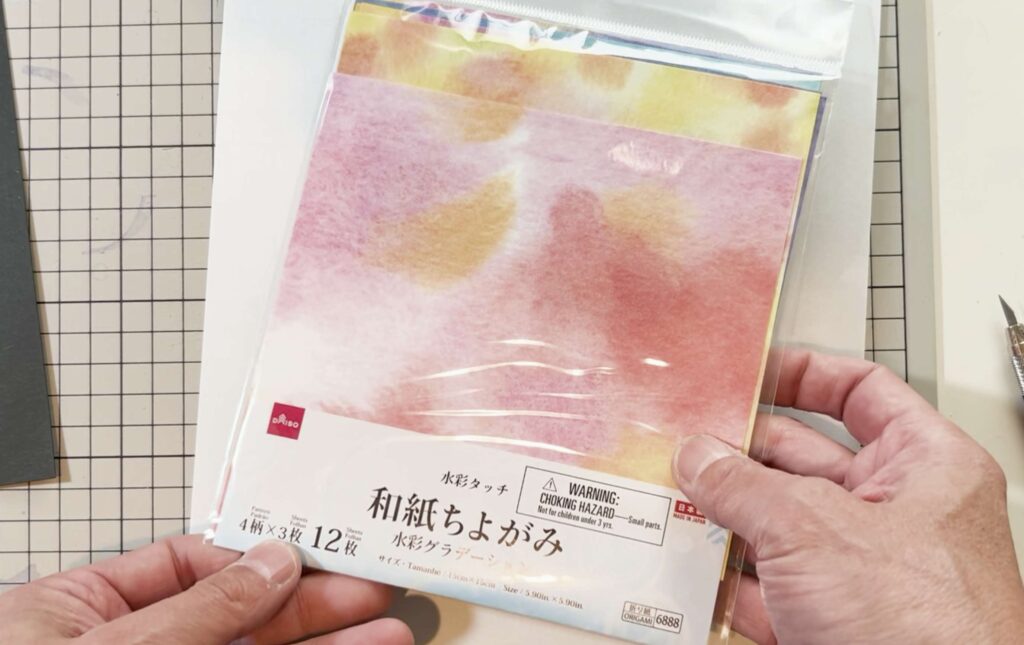

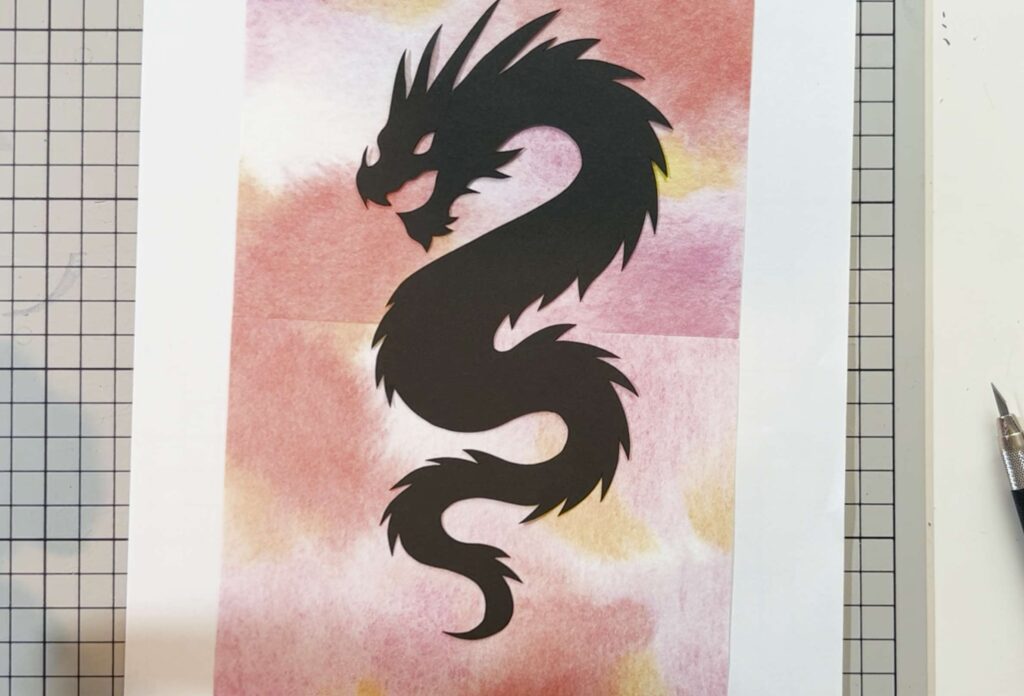

また、和紙を背景にするのもおすすめです。

今回、コージーはダイソーの和紙を台紙に貼り、それを背景にしてみました。

これだけで一気に「和」の雰囲気が出ますね。

のりを付ける際は、紙全体にベッタリ塗るのはNG。

水分で紙が波打ってしまい、シワの原因になります。

おすすめは、爪楊枝の先などを使って、細かい点描を打つようにのりを少量ずつのせていく方法です。

こうすることで、美しくフラットな仕上がりになります。

額縁に入れると、作品がさらに引き立ちますよ。

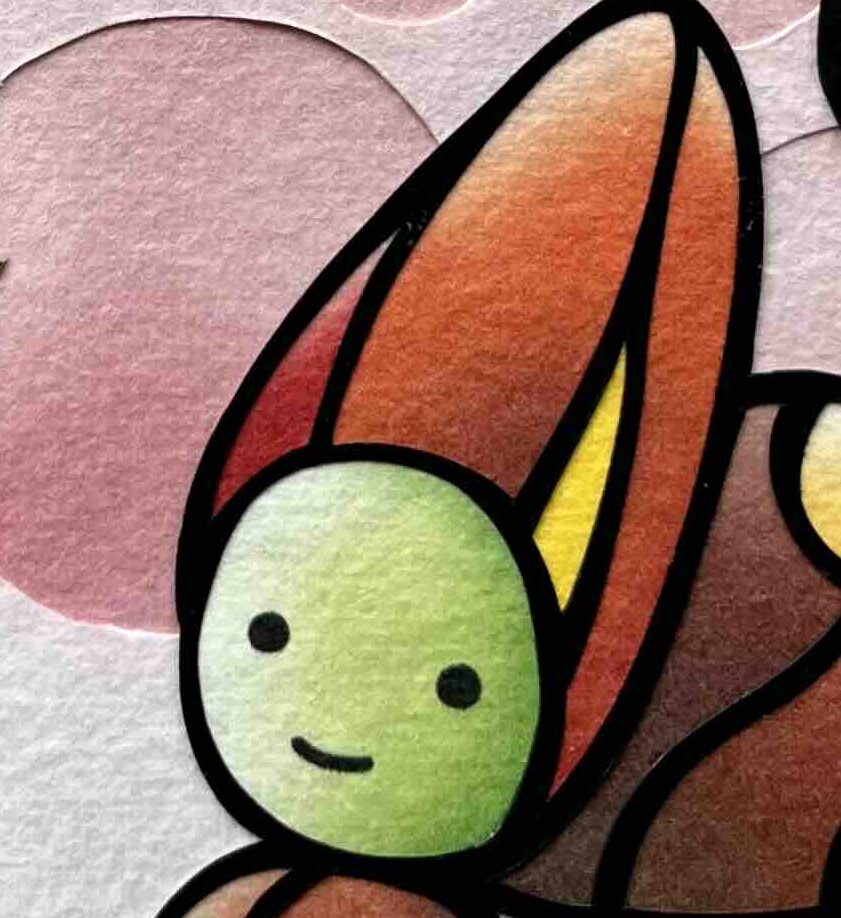

他のシンプルな龍も同じ手順でつくってみましょう

シルエットの龍をカットして100均の空の色紙を合わせてみたよ

【応用編】色を加えて、さらに華やかな作品に!

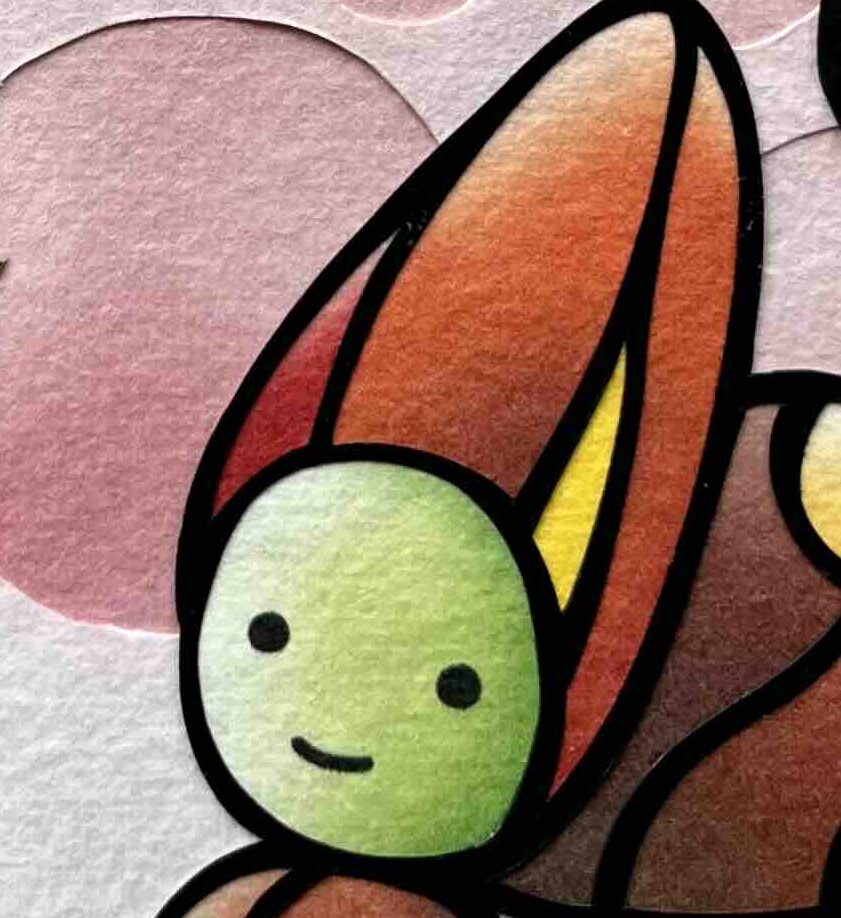

黒一色の切り絵も美しいですが、裏から色紙を貼ることで、ステンドグラスのようなカラフルな作品に仕上げることもできます。

色がついた龍の切り絵も素敵だね!挑戦してみようかな~

無料図案をダウンロードしてね。

図案は「中級 雲をまとう龍」を使います。

図案を黒い画用紙に重ねてテープ止めします

カットしていきます。

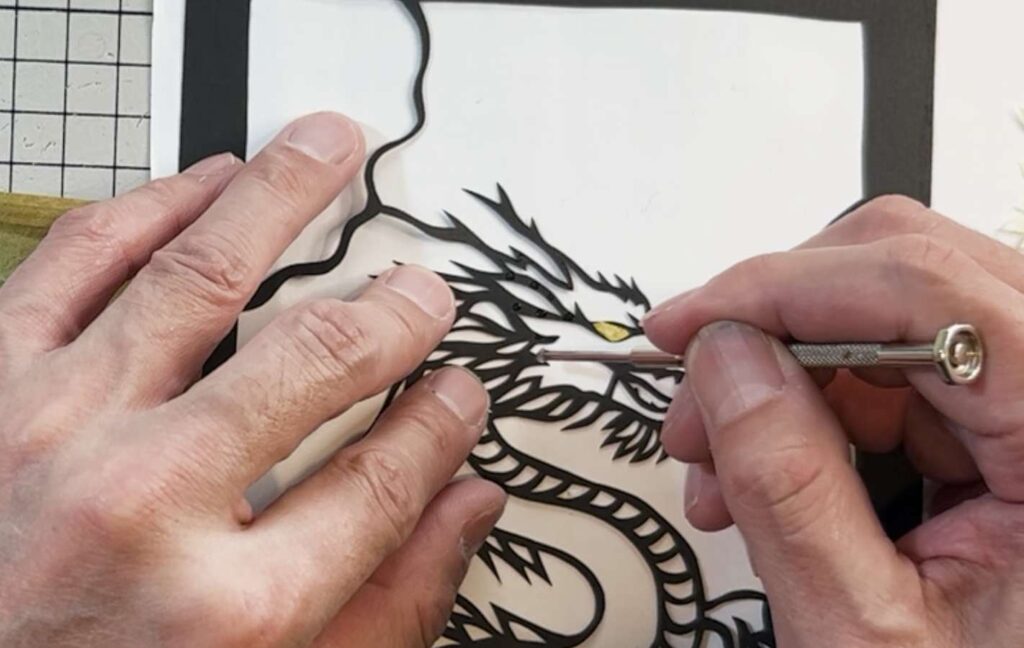

追加ステップ6:色パーツの形を写し取る

完成した切り絵(線画)の上にトレーシングペーパーを重ねます。

色を付けたい部分の輪郭線を、鉛筆などで丁寧になぞって写し取りましょう。

これが色パーツの型紙になります。

追加ステップ7:色パーツを切り出し、貼り合わせる

型紙(トレーシングペーパー)を色紙の上に重ね、形に沿ってカッターで切り出します。

今回、コージーは染め和紙を使います。

次に、切り絵(線画)の裏側に、色パーツを貼りたい部分へ点描を打つようにのりを付け、ピンセットなどを使って慎重に色パーツを配置していきます。

すべてのパーツを貼り終えたら、あなただけのオリジナルカラー作品の完成です!

背景紙に貼り合わせます。

今回はオレンジ色の画用紙に貼り合わせました。

そしてダイソーの額にセットしてみました。

【脱・初心者】簡単な龍の図案を自作する3つのコツ

図案作りに挑戦!

配布された図案を作るのに慣れてきたら、次は自分で簡単な図案作りに挑戦してみませんか?

難しく考える必要はありません。

3つのコツさえ押さえれば、あなただけのオリジナル図案が作れます。

コツ1:「黒い部分がすべて繋がる」を意識する

切り絵は、一枚の紙で絵を表現するアートです。

そのため、切った後にバラバラになってしまわないよう、必ず

「黒い線がどこかで繋がっている」状態にする必要があります。

独立した線や点は作らないようにしましょう。

コツ2:線を太めに、シンプルに描く

初心者のうちは、あまりにも細かい線や複雑な模様は避けましょう。

まずは龍のシルエットを捉え、線を少し太めに、そしてシンプルに描くことを心がけてください。

コージーは筆ペンを使って強弱をつけてます。

線を簡略化するだけでも、十分に「龍らしさ」は表現できます。

コツ3:まずは「目」と「ツノ」から描いてみる

どこから手をつけていいか分からない場合は、龍の最も特徴的なパーツである「目」と「ツノ」から描いてみましょう。

この2つが決まると、全体のバランスが取りやすくなり、顔の向きや体の流れも自然にイメージできるようになります。

よくある質問(Q&A)

切り絵に関してよくいただく質問にお答えします。

Q1. 図案の商用利用は可能ですか?

A1. 今回配布した図案は、個人で楽しむ範囲でのご利用をお願いしております。

SNSへの完成品の写真投稿などは大歓迎ですが、図案そのものの再配布や、図案を使って制作した作品の販売はご遠慮ください。

Q2. おすすめの紙はありますか?

A2. 初心者の方は、まずは普通のコピー用紙や100円ショップで売られている色画用紙で十分です。

慣れてきたら、和紙やタント紙など、少し風合いのある紙に挑戦してみるのも面白いですよ。

紙の質感によって、作品の印象が大きく変わります。

Q3. 細い線がどうしても切れてしまいます。どうすればいいですか?

A3. とてもよくあるお悩みです。

焦らず、まずは以下の2点を確認してみてください。

刃の切れ味は十分ですか?

切れ味の落ちた刃で無理に切ろうとすると、紙に余計な力がかかり、細い線が耐えきれずに切れてしまうことがよくあります。

少しでも「切りにくいな」と感じたら、すぐに新しい刃に交換しましょう。(詳しくは次のQ4で解説します)

力を入れすぎていませんか?

新品の刃であれば、本来ほとんど力は要りません。

紙の表面を「撫でる」くらいの軽いタッチで、複数回に分けて切るくらいの気持ちで試してみてください。

Q4. なんだか切れ味が悪くなってきた気がします…

A4. デザインナイフの刃は消耗品です。

紙を切ることで刃先はどんどん摩耗していくので、切れ味が落ちたと感じたら、迷わずすぐに交換しましょう。

驚くほど軽い力で切れるようになり、「今までのは何だったんだ!」と感じるはずです。

切れ味は作品のクオリティに直結しますので、刃は常に最高の状態を保つのが上達への一番の近道です。

まとめ

今回は、初心者でも挑戦できる龍の切り絵の作り方を、無料図案とともに解説しました。

この記事のポイントをもう一度振り返ってみましょう。

- 無料ですぐに使える2種類の龍の図案を配布

- 100円ショップでも揃えられる基本的な道具

- 図案の印刷から完成までの簡単な5ステップ

- オリジナル図案を作るための3つのコツ

この記事が、あなたの切り絵ライフの第一歩となれば嬉しいです。

ぜひ、ご自身のペースで楽しみながら、あなただけの龍を完成させてみてください。

楽しんで作ってくださいね。それでは次回の作品でまたお会いしましょう。

簡単な図案とちょっとステップアップした図案の2種類を用意したよ。