ここでは、私がどうして切り絵を始めたのか、どんな想いで日々作品をつくっているのか。

小さな物語としてお話しさせてください。

私の道のりは、決してまっすぐではありません。

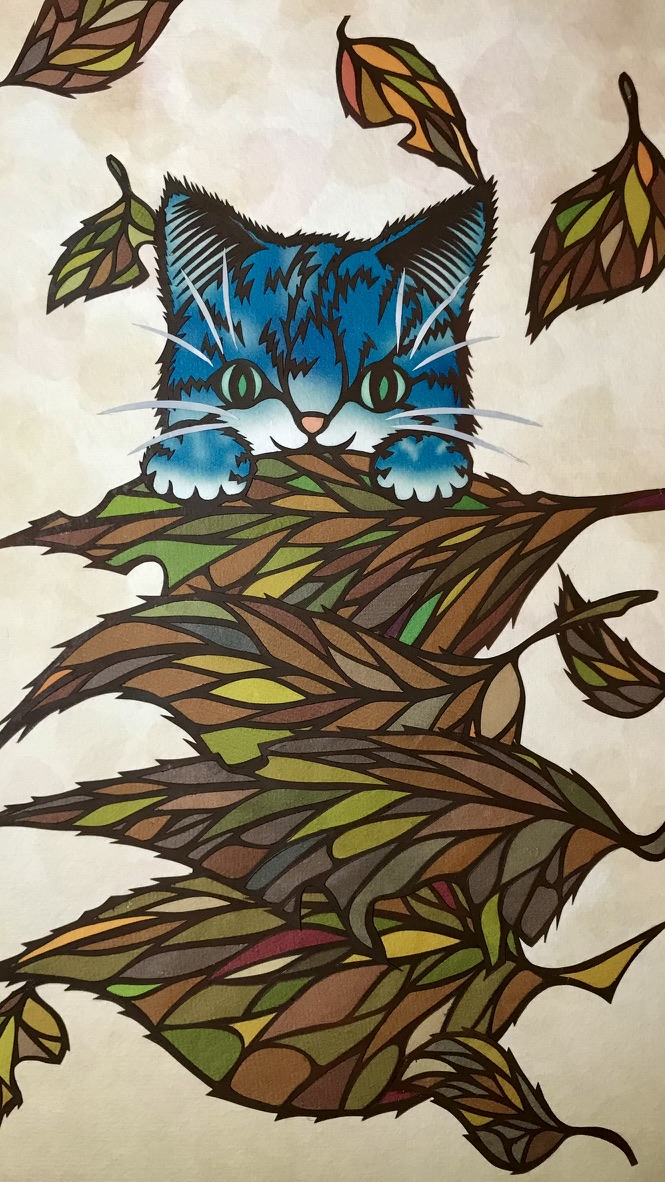

絵を描くことから始まり、やがて「切り絵」という表現にたどり着きました。動物たちの姿や、童話のようなファンタジーの世界を形にしたくて、紙とナイフに向き合い続けてきたのです。

この物語は、遠回りをしながらも自分の道を探している方にこそ、読んでいただきたいと思っています。

小さなころのこと

子どもの頃から、絵を描くのが大好きでした。

学校の授業中、ノートのすみにこっそりキャラクターを描いたり、好きなアニメーターの絵をひたすら模写したり。

でもそれを人に見せるのは、ちょっと恥ずかしかったんです。

なんとなく「笑われるんじゃないか」って思ってしまって。

だから中学・高校時代もずっと、絵を描くことは“こっそり”のままでした。

その中で「アニメ名探偵ホームズ」という作品が好きで、よく模写してました。

これ犬を擬人化した作品なんですが、その影響は今でも残っていて動物を擬人化するように描いていくのが好きです。

擬人化した動物を描くのが好きになったのはアニメがルーツです。

ただ、当時は「アニメ好き」って言うだけで、まるで“異端者”みたいな扱いをされる時代でした。

クラスでそういう話をすれば、すぐに変な目で見られてしまう。だから、好きなものを好きって言うことが、とにかく怖かった。

誰かに絵を見せることも、「え、なにそれ?」って笑われる気がして本当は見せたかったけど、ずっと隠していました。

好きなものを隠さないと生きづらい、そんな空気の中で、息をひそめるように絵を描いていました。

中学・高校時代も、ずっと“こっそり”。

誰にも見せずに、ひたすら絵を描いていたんです。

大学と、絵の勉強

進路を決めるときも、美術大学なんて選べませんでした。

「自分なんかが行ける場所じゃない」と思って、普通の大学へ進学しました。

絵を描くことを、夢のままで終わらせようと、自分に言い聞かせながら…

でも、どうしても絵のことを忘れられなくて。

大学に通いながら、専門学校にも通うことにしました。

授業ではデッサンやクロッキー、パステル、アクリル……。

デッサン、クロッキー、パステル、アクリル――毎日、授業と課題に追われながらも、学ぶことが楽しかった。

来る日も来る日も描き続けていました。

それでも、「絵を描いてます」なんて、堂々と言える空気ではありませんでした。

大学では、自分はどちらかというとおちゃらけた“いじられキャラ”みたいな存在で。

本気で何かを語ると、「え、お前が?」「描けるの?」って笑われる。

面と向かってバカにされることもあって、それが本当に悔しくて、情けなくてスケッチブックをカバンの奥に隠していたこと、何度もありました。

言葉では強がっていても、心のどこかでは、「自分には才能なんてないのかも」って思い込もうとしていた。

でも、描くことをやめることはできませんでした。

描くのが、やっぱり好きだったんです。

ある日、絵の学校の先生がこう言いました。

「自分に合った画材を見つけなさい」と。

その言葉に背中を押されて、いろいろと試すなかで出会ったのが「アクリルガッシュ」。

発色が強く、くっきりとした輪郭を描けるところが、自分の表現とぴったり合いました。

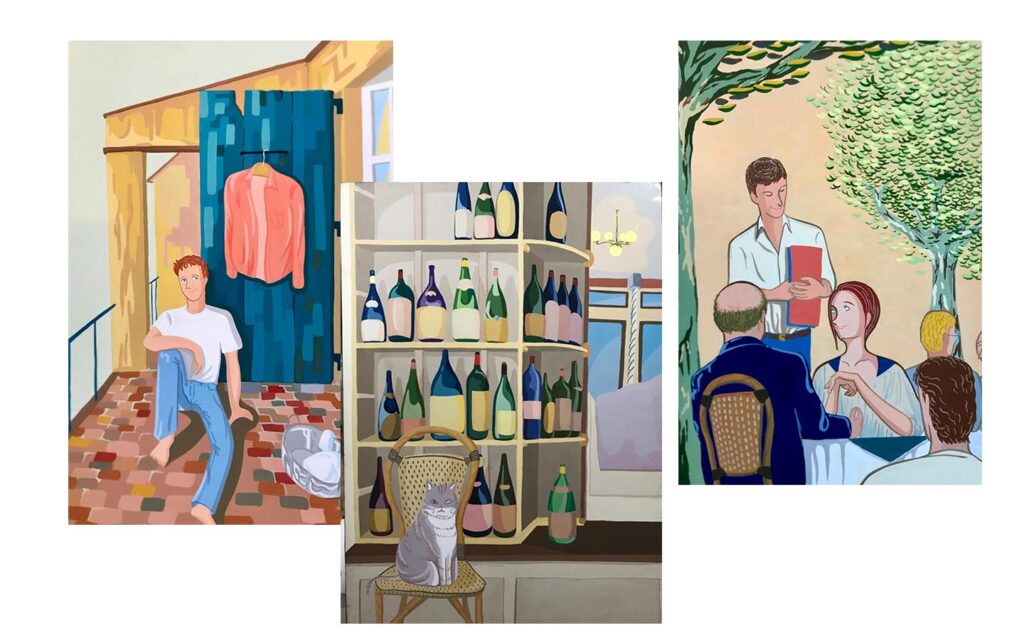

当時は「わたせせいぞう」さんの作風にとても憧れていて、自分の卒業制作も、今思えばだいぶ影響を受けていました(笑)。

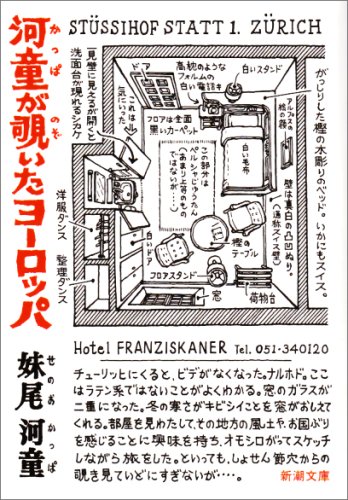

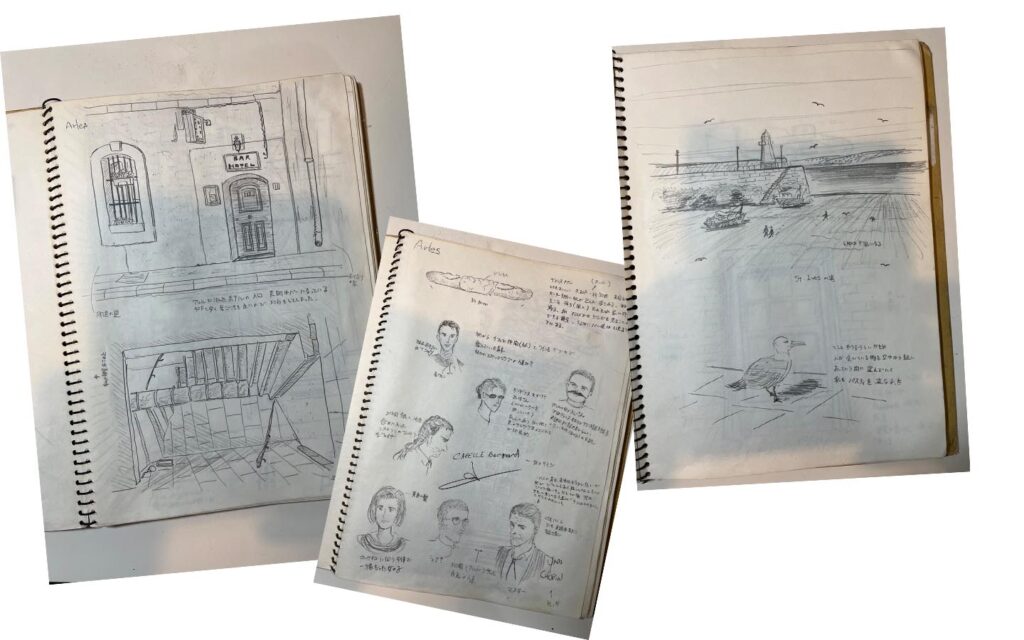

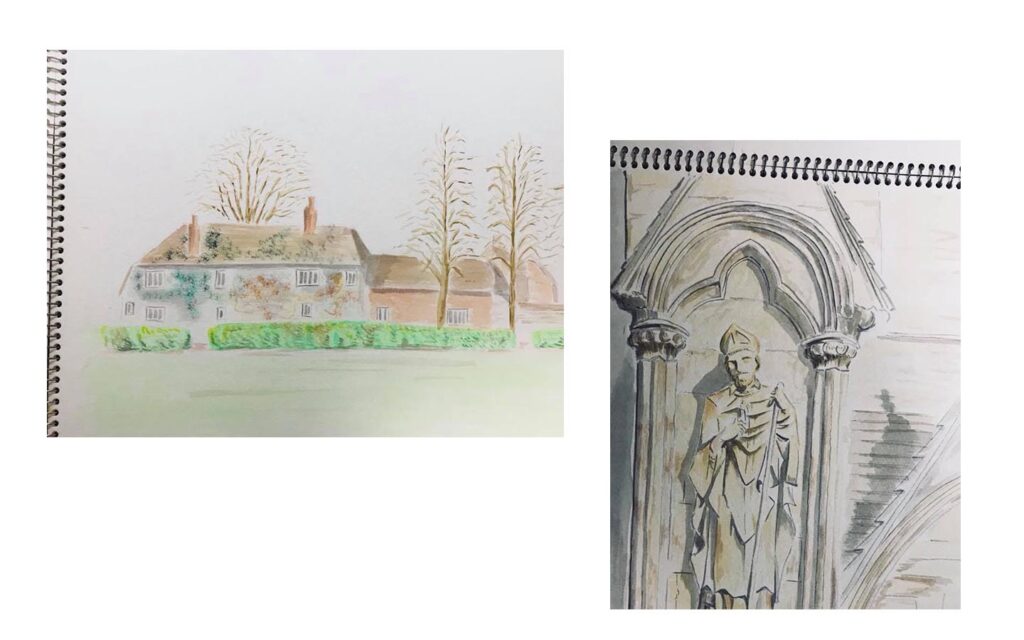

また、「妹尾河童」さんのスケッチが大好きで、旅先ではスケッチ帳が手放せなかったのをよく覚えています。

旅行に行ったときには、いつもスケッチブックを持ち歩いていました。

街角やカフェ、公園の風景を、ただ黙々と描く時間が本当に楽しくて。

気づけば、旅の記録のようにスケッチがたまっていきました。

そんな何気ない積み重ねが、結果的にスキルとして身についていった気がします。

一度、絵から離れた日々

卒業後は、会社に就職しました。

絵で食べていくなんて現実的じゃない、そう思っていたからです。

働きながら、地元のアトリエで週末に絵を描いたり、仲間と語り合ったりするのが楽しみでした。

描き続けることで、「絵」とのつながりだけは、なんとか保っていました。

旅先でのスケッチは続けていたよ。

そういった記憶の断片を頼りに、グループ展に参加したりもしていました。

けれど、それはどこか“身内ノリ”の世界で…

盛り上がっても、なかなか成果や広がりには結びつかず、展覧会やグループ展の難しさを、少しずつ痛感していきました。

当時は、どうやって宣伝すればいいのかもわからなかった。

SNSも今ほど普及していなかったし、自分から発信する勇気もありませんでした。

そして、気がつくと、日々の仕事に追われるようになっていて。

アトリエ仲間や学校時代の友人たちとも、だんだん連絡を取らなくなっていきました。

グループ展も少しずつ減っていって……みんな、忙しいもんね。

そんな中、私は思い切って会社を辞め、デジタルデザインの学校に通い始めました。

今でいうCG制作の基礎を学ぶコースです。

でも、そこからの就職はうまくいかなくて……

工事現場でアルバイトをしたり、喫茶店で皿を洗ったりする日々。

思い描いていた道とはかけ離れた、どん底のような毎日でした。

工事現場の休憩中に求人雑誌をめくるたび、

「これから自分はどうなるんだろう」と、不安に押しつぶされそうで……

心が折れかけていたと思います。

それでも何とか音楽系の会社に就職し、デザインの仕事にしがみつくように働き始めました。

けれど、とにかく忙しい毎日で、どこに絵を描く時間なんてあるんだろう、という状態でした。

ものすごい勢いで時間だけが過ぎていき、日々は、ただ「必死に生きること」で精一杯になっていきました。

家庭もできて、生活はどんどん現実的になっていって、絵を描く時間はすっかりなくなりました。

一枚の紙の前に座る気力さえ、出ない日が続きました。

「描きたい」と思う気持ちさえ、どこかに置き忘れてしまったような……

そんな気がしていました。

何をしてもうまくいかないように感じて、まるで、自分にしか見えない霧の中にいるような、そんな日々でした。

そして、絵というのはとても正直なもので……

描かないと、描けなくなるんです。

手も、目も、感覚も、確実に鈍っていく。

描く時間が減るたびに、「ああ、自分から遠のいていってしまうな」

そう感じていました。

積み木と、再出発

そんなある日、子どもに積み木を作ってあげようと思って、ジグソーで木を切ってみました。

それが意外と楽しくて、夢中になってしまいました。

気づけば、夜な夜な電動糸鋸を手に取り、仕事から帰ったあとも、ひとり夢中になって制作していました。

木を切って、色を塗って、形を並べていくうちに、ふと、こんな思いが浮かびました。

「これって……絵にも応用できるかもしれない」

そうして始めたのが、“積み木アート”のような試みでした。

木をパーツごとに切り分け、ひとつひとつに色をつけて、まるで絵画のように配置して表現する。

子どもたちをモチーフに、そして一緒につくったりしてました。

でも、もっと細かい表現がしたい。

木では限界がある。

もっと繊細に、もっと自由に表現できる素材はないか。

そこで思いついたのが、「紙」でした。

紙なら、思い描いた線をそのまま形にできる。

色も重ねられるし、輪郭もハッキリと描ける。

ちょっとしたひらめきから切り絵の道が開けたよ

そうして私は、紙を切って、色を組み合わせて、

一枚の絵のように仕立てる“切り絵”という表現に出会ったのです。

そうして、私の切り絵の旅が静かに始まりました。

切り絵に夢中になって

アクリル画のころから、色のトーンや輪郭線をはっきり描くのが好きでした。

それが、切り絵の世界と驚くほど相性がよくて、「これなら自分らしい表現ができる」と感じました。

モチーフは、猫やリスのような小動物、不思議の国のアリスのような物語の世界。

ただ作り方がわからないので、色々と調べてつくって失敗してはの繰り返しでした。

ほんと、見様見真似で、いろんな切り絵作家さんの作品を見て学びながら、毎日のように紙を切っていました。

切って切って切り続けていきました。

切り絵はルールがゆるやかで、表現の幅も広くて、学ぶことが本当に多かったです。

作家としての第一歩

少しずつ作品を重ねていくうちに、自分らしいスタイルが見えてきました。

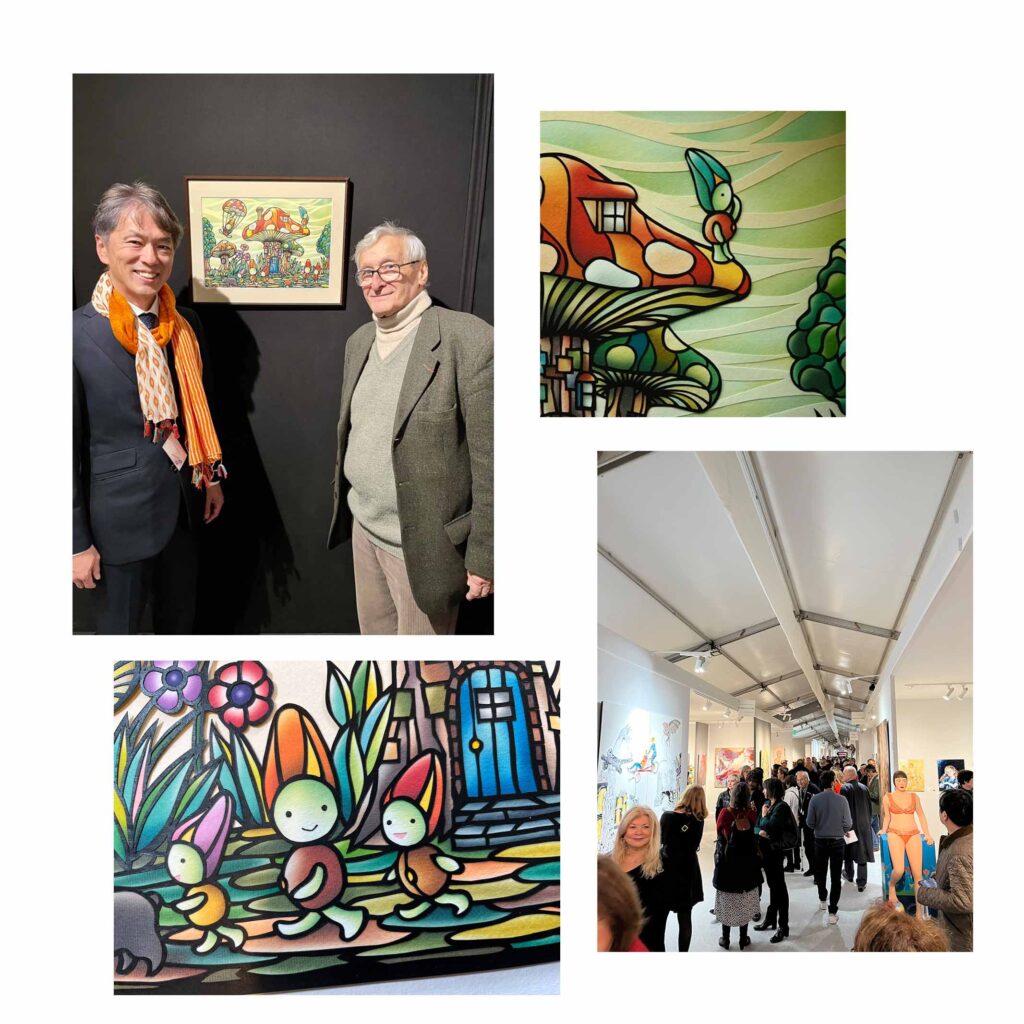

東京切り絵展に出展したり、グループ展に参加したり。

「好きなことを続けてもいいんだ」――そう思えるようになったのは、この頃からかもしれません。

切り絵を通じて出会った仲間たちとのつながりも、制作の大きな励みになりました。

作家仲間とのつながりで成長できました。

ご依頼をいただいて作品をつくることも増えてきて、喜んでもらえたときの反応が、本当に嬉しくて。

「誰かのために、心を込めてつくる」という時間は、何よりも楽しいものでした。

作家仲間とユニットを組んでギャラリーに展示したり、

地元の小さなギャラリーで作品を飾ったり、

完成した作品を前に、訪れた人が「わあ、ほっこりするね」と笑ってくれる。

そのひとことが、何よりのご褒美です。

そんな活動を続けている中で、思い切って、フランス・パリの「サロン・ドートンヌ」にも応募してみました。

まさかの入選。とても嬉しくて、何より少しだけ、自分を信じられた気がしました。

これから

まだまだ、描きたい世界があります。

作りたい物語があります。

私の切り絵は、紙を切って作る「小さなファンタジー」。

それを通して、どこかやさしい気持ちや、ちょっと懐かしい空気を届けられたら嬉しいです。

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは、切り絵作家のコージーです。