こんにちは、切り絵作家のコージー・ノア・ダニエルズです。

切り絵は、紙と刃物だけで生み出す、シンプルながら奥深いアート。

一枚の紙に生命を吹き込むこの技法は、世界各国で独自に発展してきました。

本記事では、その起源から現代に至るまでの流れをわかりやすくご紹介します。

切り絵の歴史や各国の特徴を知れば、作品づくりがもっと楽しくなりますよ。

切り絵とは

切り絵の基本的な技法

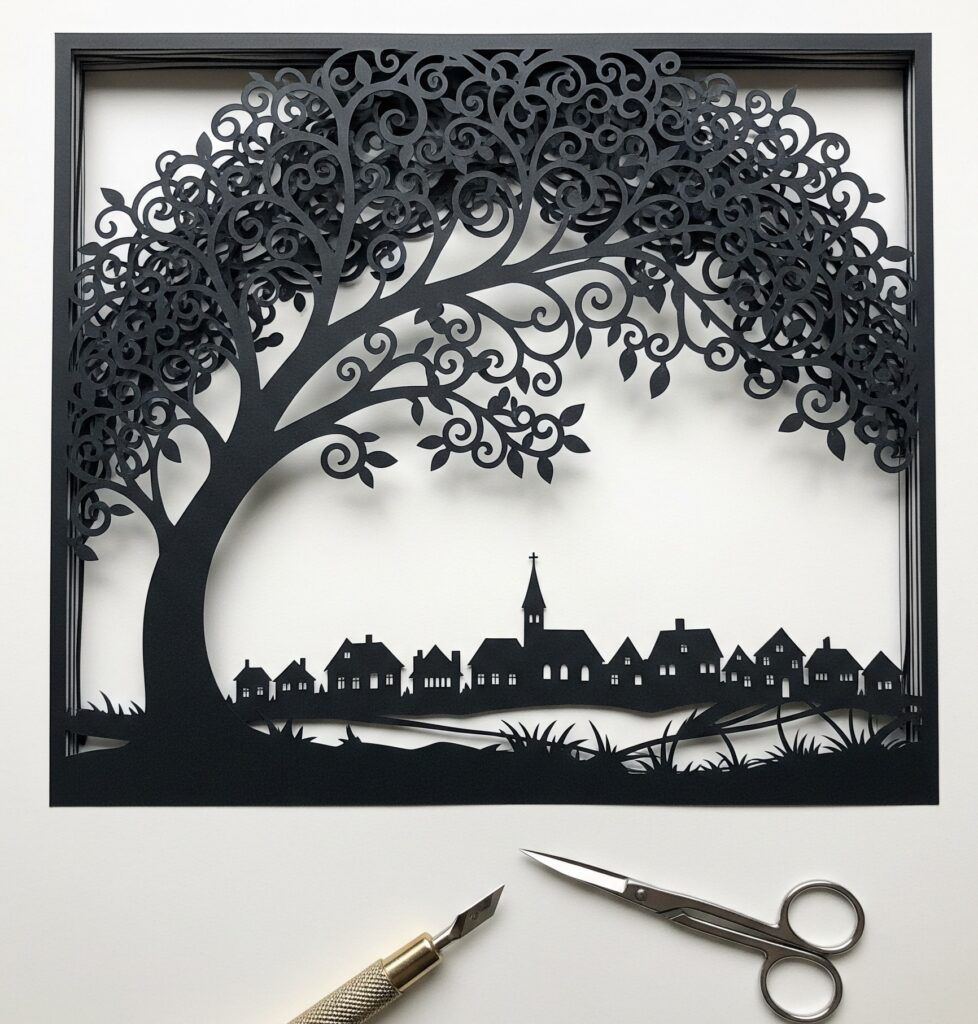

切り絵は、紙に描いた図案や下絵を刃物(デザインナイフやハサミなど)で切り抜き、形や模様を表現する技法です。

輪郭線だけを残して切り抜く「線切り」や、面の形をくり抜く「面切り」など、表現方法はさまざま。

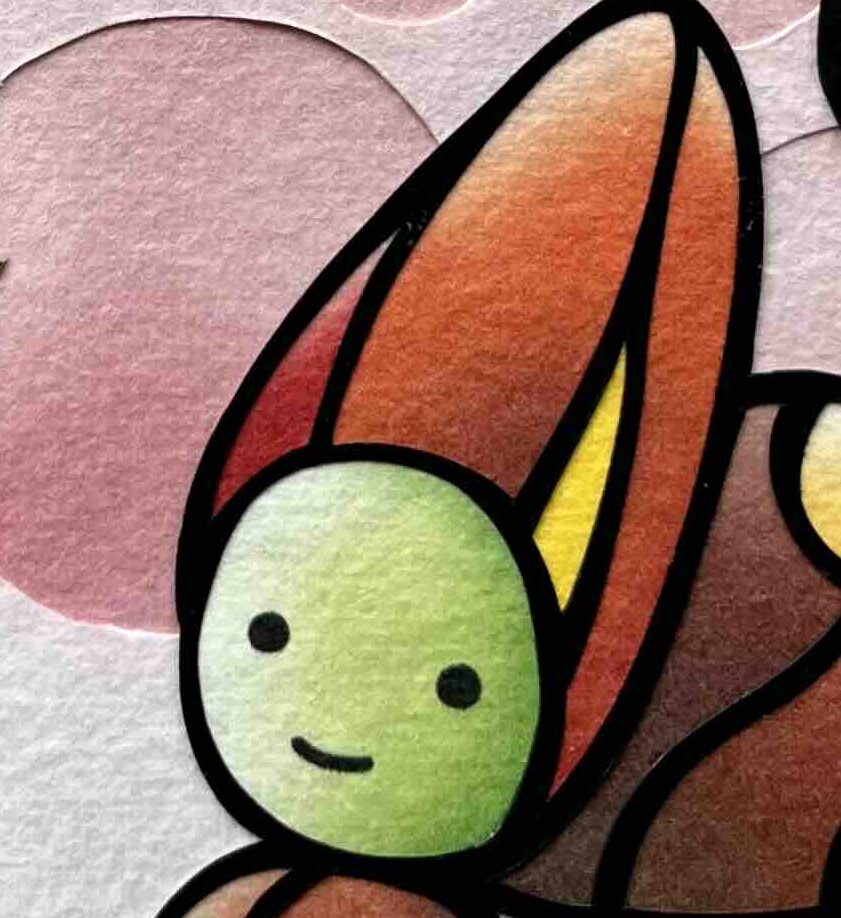

一枚の紙を使う「一枚切り」から、複数枚を重ねて色や質感を加える「貼り合わせ」まで、自由度が高いのが魅力です。

切り絵と紙の文化の関係

切り絵の歴史は、紙の発明と切り離せません。

紀元前2世紀ごろに中国で紙が発明されて以降、紙は書物や記録だけでなく、装飾や儀礼にも使われるようになりました。

特に切り絵は、紙の軽さと加工のしやすさを生かした芸術表現として、世界各地の文化に根付きました。

紙の色・厚み・質感の違いによって、同じ図案でも雰囲気が大きく変わる点も特徴です。

他の紙工芸との違い(折り紙・貼り絵など)

切り絵は、紙の「形を削ぎ落とす」ことで表現します。

一方、折り紙は紙を折って形を作り、貼り絵は紙片を貼り合わせて絵を構成します。

つまり、切り絵は“余白”や“透け感”を生かす技法であり、光や背景との組み合わせで印象が変わる点が他の紙工芸と大きく異なります。

この「削って生み出す」アプローチこそが、切り絵ならではの魅力といえるでしょう。

切り絵の起源

切り絵の始まりは、中国での紙の発明までさかのぼるんです。歴史って意外とロマンがありますよね。

紙の発明と切り絵の誕生(中国・蔡倫の紙発明)

切り絵の歴史は、紀元前2世紀ごろの中国での紙の発明にまでさかのぼります。

後漢時代に蔡倫(さいりん)が改良した紙は、軽くて扱いやすく、文字や絵だけでなく装飾にも利用されました。

やがて紙を刃物で切り抜く技法が生まれ、祭礼や飾りに用いられるようになったのが切り絵の起源とされています。

古代中国での切り絵の用途(祭礼・装飾)

中国では、切り絵は「剪紙(せんし)」と呼ばれ、農耕儀礼や結婚式、年中行事などで縁起物として使われました。

赤い紙でつくる剪紙は魔除けや祝福の意味を持ち、窓や壁、ランタンを彩りました。

その華やかさと象徴性から、生活文化に深く根付いていきます。

日本への伝来と初期の用例(室町・江戸時代)

切り絵は中国から朝鮮半島を経て日本に伝わったといわれます。

室町時代には宗教儀礼や能・狂言の舞台装飾に使われ、江戸時代には庶民の娯楽やおもちゃとしても広まりました。

この時期の切り絵は、和紙や型紙と組み合わせた独自の発展を見せています。

切り絵の発展

時代ごとに役割や使い方が変わっていくのも、切り絵の面白いところです。

宗教や行事との結びつき

切り絵は、宗教儀礼や年中行事と深く結びついて発展しました。

寺社の装飾、祭礼の飾り、縁起物としての利用など、信仰や祈りの場面で重要な役割を果たしてきました。

中国や日本だけでなく、ヨーロッパでも教会の装飾や影絵文化に影響を与えています。

民間工芸としての広まり

やがて切り絵は、特別な儀式だけでなく日常の楽しみとしても広まりました。

日本では江戸時代に庶民が遊びや贈り物として切り絵を楽しみ、中国では新年や結婚祝いの装飾として各家庭に普及しました。

この時期には、地域ごとに独自のモチーフやデザインが生まれています。

明治以降の美術・教育分野での活用

明治時代以降、西洋美術や印刷技術の影響を受け、切り絵は美術教育の題材や作品制作の手法として活用されました。

型紙を使ったデザインや商業ポスター、舞台美術などにも応用され、芸術としての幅を広げていきます。

現代の切り絵作家たちの表現方法の土台は、この時期に形作られたといえます。

各国の切り絵

国ごとにモチーフも意味も違うんだね。切り絵って、その国の暮らしや考え方まで見えてくるみたい。

中国の「剪紙(せんし)」

中国の剪紙は、赤い紙で吉祥文様を切り抜くのが特徴です。

農耕儀礼や婚礼、新年の飾りとして古くから親しまれ、魔除けや祝福の意味を持っています。

花や動物、漢字など、シンボル性の強い図案が多く使われます。

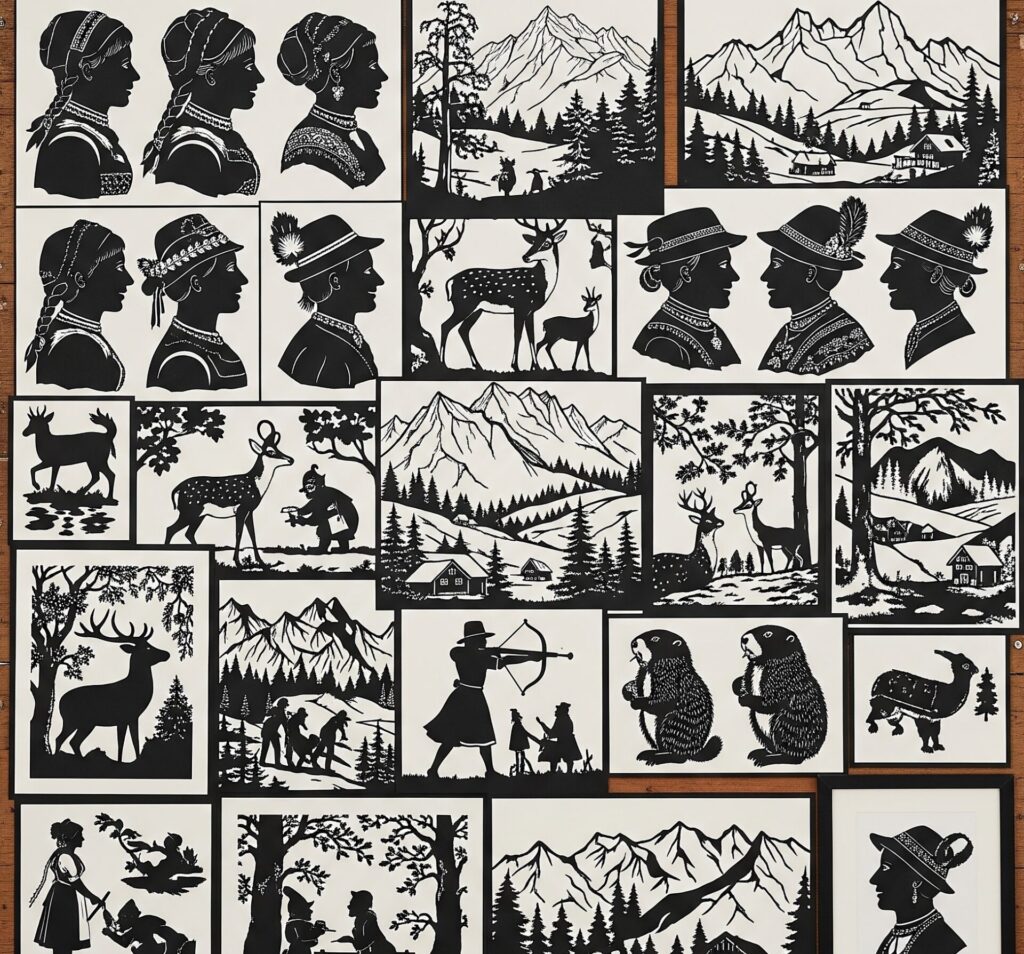

ドイツ・スイスの「シルエット」

18世紀ヨーロッパで発展したシルエットは、人物や動物を横顔や輪郭で表現する技法です。

特にドイツやスイスでは、白と黒の強いコントラストで情景を描く「アルペン風景」や民話を題材にした作品が多く作られました。

メキシコの「パペル・ピカド」

メキシコでは、色鮮やかな紙を何枚も重ねて一度に切る「パペル・ピカド」が有名です。

祭りや「死者の日」の装飾として街中を彩り、陽気で躍動感のあるデザインが特徴です。

フランスの「デコラティブ・ペーパーアート」

フランスでは、ロココ期や19世紀の室内装飾に繊細な紙の切り抜きが使われました。

影絵(シルエット)文化とも結びつき、サロンでは手仕事として楽しまれました。

現代ではファッションやグラフィックデザインに切り絵の要素が取り入れられています。

その他の地域の切り絵文化

ポーランドの「ヴィチナンキ」、インドの「サンジヒ」など、世界各地に地域性豊かな切り絵文化があります。

どの文化も、生活や信仰、自然への思いが図案に込められているのが共通点です。

現代の切り絵

昔からの技法もカッコいいけど、今の切り絵はもっと自由でカラフルだよね!

作家によるアート作品への昇華

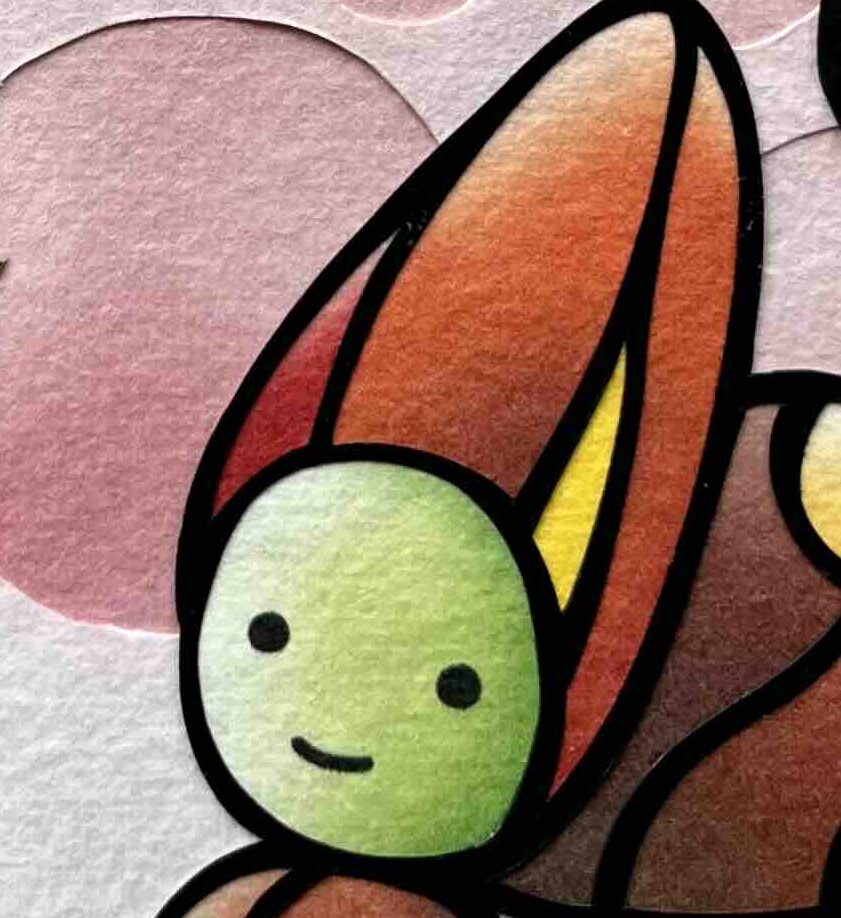

現代の切り絵は、伝統的なモチーフだけでなく、抽象表現や立体構造、インスタレーション作品など、多様なアプローチが見られます。

国内外の作家が美術館やギャラリーで個展を開き、切り絵を純粋なアート作品として発表しています。

光や影、空間演出と組み合わせた表現も増えています。

新しい素材や道具の登場(レーザーカット・カラーペーパー)

近年は、レーザーカッターやプロッターなどのデジタル加工機を使った精密な切り絵も普及しています。

また、和紙だけでなく、色彩豊かなカラーペーパーや透明素材など、新しい素材を組み合わせることで表現の幅が広がりました。

耐久性や加工性を考慮した特殊紙の登場も、現代切り絵の発展に寄与しています。

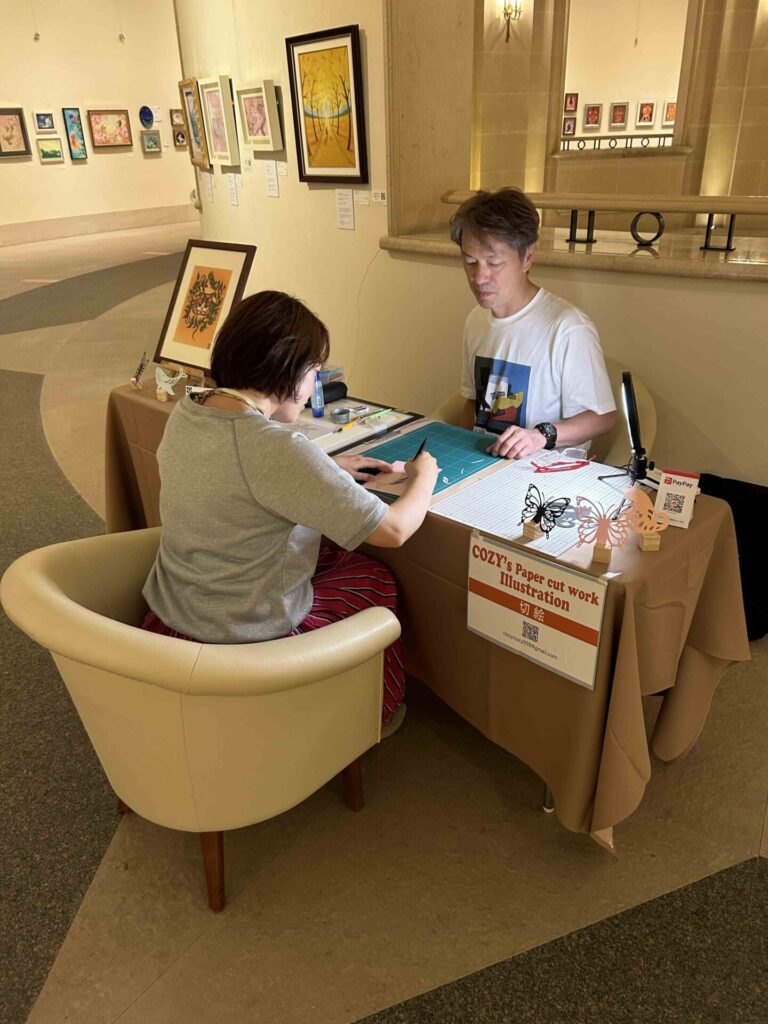

ワークショップやSNSでの広がり

切り絵は、趣味や教育の場でも人気が高まっています。

地域のワークショップや学校の図工、美術の授業で取り入れられるだけでなく、SNSを通じて制作過程や完成作品が世界中に共有されています。

ハッシュタグを活用した発信により、国境を越えて愛好家同士がつながる時代になっています。

まとめ

- 切り絵は紙と刃物だけで生まれるシンプルかつ奥深い表現技法で、世界各地で独自に発展してきた。

- 起源は中国の紙発明にさかのぼり、祭礼や装飾を通じて生活文化に根付いた。

- 日本では宗教儀礼や庶民の娯楽として広まり、明治以降は美術や教育にも取り入れられた。

- 中国、ドイツ・スイス、メキシコ、フランスなど、国ごとに異なるモチーフや意味を持つ切り絵文化が存在する。

- 現代では新しい素材やデジタル技術が加わり、アート、教育、SNSなど多方面で活躍の場が広がっている。

- 歴史や文化を知ることで、作品づくりに新しい発想や深みが加わる。

それでは次回、またお会いしましょう。

紙とカッターだけで、こんなに遊べるんだ!って、最初に作ったときびっくりしました。